| Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung für Auftraggeber:innen

Wie überprüfe ich ein PDF auf Barrierefreiheit?

Für das Prädikat „barrierefrei“ müssen auf Websites nicht nur die HTML-Seiten vollkommen zugänglich sein, sondern auch alle aufrufbaren Dokumente, wie z. B. PDFs. Viele ältere – und leider auch der Großteil der neueren – PDFs erfüllen nicht die gesetzlich vorgegebenen Kriterien. Doch wie erkennt man dies? In diesem Artikel wollen wir einen Blick auf einige Werkzeuge und Methoden werfen, wie besonders Auftraggeber:innen mit wenig Zeitaufwand feststellen können, ob ihre veröffentlichten PDFs barrierefrei sind.

Ab 28. Juni 2025 ist das Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) in Österreich in Kraft. In Deutschland und anderen EU-Ländern treten an diesem Tag vergleichbare Gesetze in Kraft, die alle auf der EU-Richtlinie 2019/882 basieren. Für öffentliche Auftraggeber gilt schon länger das Web-Zugänglichkeits-Gesetz.

Viel Aufmerksamkeit wird deshalb momentan den Websites jener Unternehmer und Organisationen gewidmet, die von diesem neuen Gesetz betroffen sind. Doch dabei wird häufig übersehen, dass nicht nur Webseiten barrierefrei sein müssen, sondern auch alle digitalen Dokumente, die User:innen zugänglich sind: PDF-Formulare, Berichte, Bedienungsanleitungen, Geschäftsbedingungen, Bücher, Broschüren usw. Durch die Möglichkeiten von PDFs, Informationen unveränderbar in einem attraktiven Layout zu verbreiten - oft auch als Version von gedruckten Dokumenten -, lies diese zum beliebtesten Dateiformat im Web abseits von HTML werden.

Täglich werden etwa 2,5 Milliarden PDFs erstellt – doch die wenigsten davon sind für alle Nutzer:innen zugänglich: fehlende Tag-Struktur, keine Alternativbeschreibungen für Bilder oder gar gescannte Inhalte stellen viele Menschen mit Einschränkungen vor unüberwindbare Hürden. Und so kann ein einziges PDF auf einer Website dazu führen, dass die ganze Website als „nicht barrierefrei“ eingestuft wird. Denn hier gilt die Devise: 100 % – oder gar nicht.

Welche Merkmale haben barrierefreie PDFs?

Gewöhnlich ist ein Layout, wie es auch in PDFs vorherrscht, zweidimensional. Der/die sehende Nutzer:in erkennt mit Hilfe von Position, Größe und Aufbereitung der Inhaltselemente eine Hierarchie und Struktur. Die Navigation ist hier erlernt: größere Texte sind meist wichtiger und werden als erstes gelesen, kleinere Texte haben gewöhnlich weniger Bedeutung, Texte unter einem Bild sind eine Bildunterschrift usw. Der Inhalt von Bildern kann erkannt werden, und sollte man woanders hinwollen, kann man mit der Maus oder den Fingern zur entsprechenden Stellen springen.

Menschen, die nicht sehen können oder auf alternative Navigation (wie z. B. Tastatur oder Spracheingabe) angewiesen sind, tun sich hier schwer. Für sie ist eine lineare – eindimensionale – Struktur wichtig, die zudem die Hierarchie und Art der Inhaltselemente festlegt (welche Überschrift ist die wichtigste, was ist eine Bildunterschrift, was ist eine begleitende Infobox usw.)

Die wichtigste Grundlage für die Erstellung eines barrierefreien PDFs ist deshalb die sogenannte Tag-Struktur, die für das zweidimensionale Layout eine eindimensionale Struktur vorgibt. Man kann sich diese ähnlich wie eine HTML-Struktur vorstellen: Alle Inhaltselemente sind mit entsprechend ausgezeichnet und können so auch direkt angesprungen werden (z. B. kann ein Screenreader alle Überschriften eines seitenlangen Artikels vorlesen und so ein einfaches Navigieren zu einer Textstelle ermöglichen).

Wie auch im Web müssen bei PDFs alle relevanten Bilder mit einer passenden Bildbeschreibung versehen werden, die nicht-sehenden Menschen diese Information zugänglich macht. Ebenso sind Kontraste und eine logische Lesereihenfolge sehr wichtig. Insbesondere bei Tabellen und Formularen gibt es weitere Anforderungen, damit diese mit Hilfsmitteln von allen Nutzer:innen korrekt erfassbar bzw. bedienbar sind.

Leider werden noch immer viele PDFs mit dem Scanner erzeugt: Eine gedruckte Vorlage wird eingescannt und als PDF ohne weitere Bearbeitung durch OCR oder Erstellung einer getaggten Struktur abgespeichert. Diese Dokumente sind schon für Menschen ohne Einschränkungen eine Herausforderung, weil sie viele Vorteile der Digitalisierung ausser Acht lassen. Für Menschen, die auf Hilfsmittel angewiesen sind, sind sie absolut unbrauchbar.

Auch bei barrierefreien PDFs gibt es übrigens eine Norm: PDF/UA. Zusätzlich müssen PDFs auch die Kritieren der WCAG (derzeit 2.1) erfüllen. Für andere Verwendung von PDFs gibt es andere Normen, wie z. B. PDF/A für Langzeitarchivierung oder PDF/X für Druckdaten. Eine Datei, die als Druckvorlage nach PDF/x-3 oder PDF/x-4 erstellt wurde, kann nicht gleichzeitig eine barrierefreie PDF/UA sein.

Ein weiterer interessanter Aspekt von barrierefreien Dokumenten ist – wie auch bei barrierefreien Websites – die Zugänglichkeit für Suchmaschinen und somit deren Unterstützung bei der Suchmaschinenoptimierung. Auch AI-Tools (Künstliche Intelligenz) können durch strukturierte, getaggte Dokumente besser angelernt werden – ein Aspekt, der in Zukunft immer wichtiger wird.

Der erste Check: visuell

Innerhalb von Sekunden lässt sich bereits mit einfachsten Tools die grundsätzliche Möglichkeit, ob das vorliegende Dokument barrierefrei sein könnte, kontrollieren:

- Markiere eine Textstelle im Dokument und versuche, diese zu kopieren. Lässt sich der Inhalt kopieren? Vorsicht: manche PDF-Reader (wie Apple Vorschau) haben Schrifterkennung eingebaut und könnten somit eine Textauswahl ermöglichen, die es im Dokument selbst gar nicht gibt.

- Wähle ein Wort aus dem Dokument aus und versuche, dies mit der Suchfunktion des PDF-Readers zu finden. Findet die Software das Wort?

- In Adobe Acrobat Reader (kostenlos): Klicke in der Seitenleiste rechts auf „Kommentare“ (Icon mit Sprechblase). Kann ich eine der Basis-Kommentar-Funktionen am Text nutzen (z. B. „Text durchstreichen“)?

- Ebenfalls mit Adobe Acrobat Reader: Bewege den Mauscursor über ein wichtiges Bild, das nicht nur Dekoration ist. Erscheint dabei ein Beschreibungstext?

- Falls du Adobe Acrobat Pro (kostenpflichtig) hast: Klicke in der Seitenleiste rechts auf „Tags“ (Icon mit fünfeckigem Hänger). Sind dort Tags sichtbar?

Falls eine dieser Punkte misslingt, ist das PDF auf jeden Fall nicht barrierefrei und benötigt mehr Aufwand.

Der nächste Check: mit gratis Software-Tools

Als nächste Prüfung greifen wir auf Software-Tools zurück. Dabei gibt es mehrere kostenlose Möglichkeiten je nach Betriebssystem und Bereitschaft zur Installation:

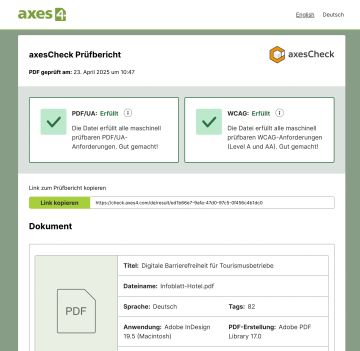

axesCheck Online

Die geringste Hürde ist der Online-PDF-Check von axes4, sofern man kein Problem damit hat, dass dabei das PDF an einen externen Anbieter übermittelt wird (also nur für unbedenklichen Content ratsam). Der Test ist hierbei vergleichbar mit dem PAC Accessibility Checker für Windows, jedoch ohne die Qualitätsüberprüfung. Zudem gibt es einige Einschränkungen im Umfang des Dokuments.

Da hinter dem axesCheck Tool das gleiche Team wie bei PAC steht, die zudem federführend im Bereich Barrierefreie PDFs sind, bedeuten hier zwei grüne Häcken bei der Kontrolle von PDF/UA und WCAG meist, dass alles korrekt ausgeführt wurde.

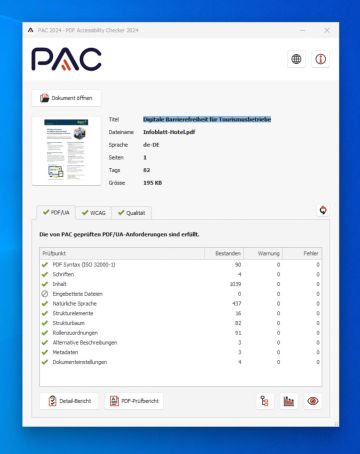

PAC Accessibilty Checker (derzeit PAC 2024)

kostenloser Download für Windows unter pac.pdf-accessibility.org

Der Standard-Checker für barrierefreie PDFs, derzeit nur für Windows erhältlich, bald auch für Mac. PAC kann zwei Drittel der Anforderungen nach dem PDF/UA-Prüfprotokoll maschinell prüfen. Das restliche Dritte muss noch immer manuell durch eine:n Experte:in gecheckt werden. Trotzdem ist es ein wichtiger Gradmesser über die Barrierefreiheit des Dokuments, da zudem auch seit neueren Versionen eine Qualitätsüberprüfung durchgeführt wird: Diese arbeitet eine Checkliste ab, was die Software in einem barrierefreien PDF erwarten würde: z.B. ob es Überschriften gibt, ob Code-Elemente formal korrekt sind oder ob es ungewöhnliche Inhalte wie Weißraum gibt. Da dies nur automatisch überprüft wird und nicht jedes Dokument in diese vorgegebene Form passt, muss das Ergebnis jedoch mit Bedacht und Know-How evaluiert werden. Oder wie es der CEO von axes4 ausgedrückt hat: „Ein Liebesbrief braucht keine Überschrift.“

CommonLook PDF Validator

kostenloser Download für Windows unter allyant.com

Die US-Firmat allyant bietet eine umfangreiche Software-Suite für die Bearbeitung von PDFs an. Einen Teil davon - den Validator - kann man auch als Adobe Acrobat Pro Plugin kostenlos für Windows herunterladen. Wie PAC liefert auch dieser einen umfangreichen Report über die Barrierefreiheit des Dokuments, wenngleich man hier eine stärkere Orientierung an den US-Normen verfolgt.

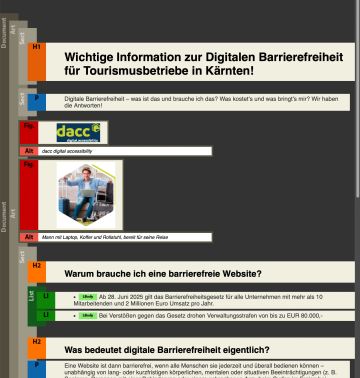

Callas pdfGoHTML

kostenloser Download unter www.callassoftware.com

Das kostenlose Acrobat-Plug-in hilft insbesondere dabei, die Lesereihenfolge und Tagging-Struktur zu überprüfen. Mit einem Klick erstellt es eine HTML-Seite des PDF-Dokuments, das übersichtlich die verwendeten Tags (Überschriften, Tabellen etc.), deren Reihenfolge und Verschachtelung nachvollziehbar macht. Zudem eignet es sich auch gut, um die Alternativtexte zu Bildern zu überprüfen.

Falls vorhanden: kostenpflichtige Software-Tools

Adobe Acrobat Pro

In vielen Unternehmen ist Adobe Acrobat in der Vollversion vorhanden und kann auch zur Prüfung der Barrierefreiheit - mit Einschränkungen - genutzt werden. Obwohl Adobe den PDF-Standard in vielerlei Hinsicht mitbestimmt, lassen sie jedoch bei der Barrierefreiheit etwas nach. Neben der oben bereits erwähnten Tag-Struktur gibt es unter Tools > Barrierefreiheit vorbereiten auch die Möglichkeit einer Barrierefreiheitsprüfung. Die Prüfroutine ist dabei nicht so umfangreich wie bei PAC und entspricht auch nicht vollständig den Anforderungen nach PDF/UA und WCAG. Trotzdem lässt es sich gerade für einen schnellen Check nutzen, um einen kurzen Überblick zu erhalten.

Der letzte Schritt: manuell

Automatisierte Tools sind eine große Unterstützung und bieten einen guten ersten Überblick, für die detailierte Überprüfung ist jedoch immer ein zusätzlicher manueller Test notwendig.

- Ist die Lesereihenfolge logisch?

- Sind die Überschriften in richtigen Hierarchien geordnet?

- Sind die Alternativtexte aussagekräftig? Werden unnötige Bildbeschreibungen vermieden?

- Sind Fremdwörter entsprechend ausgezeichnet?

- Können Tabellen und Formulare navigiert und verstanden werden?

- etc.

Diese Prüfungen können mit PDF-Readern durchgeführt werden, die die Tagging-Struktur darstellen können oder auch mit den oben erwähnten Tools.

Die härteste Prüfung - sowohl für das PDF als auch für den Prüfer - ist meist die Überprüfung mit einem sogenannten Screenreader. Diese Software liest nicht nur die Inhalte vor, sondern gibt in der Regel auch Informationen zu Struktur und Navigation aus. So wird es z. B. Menschen mit Sehbeeinträchtigungen ermöglicht, Websites, Dokumente und Software zu bedienen.

Einfache Screenreader werden heute mit fast allen Betriebssystemen mitgeliefert: Bei Mac ist dies VoiceOver (Aktivierung unter Systemeinstellungen > Bedienungshilfen), bei Windows ist die Microsoft-Lösung unter Einstellungen > Erleichterte Bedienung > Sprachausgabe aktivierbar. Jedoch ist unter Windows mittlerweile der kostenlose Screenreader NVDA beliebter, der unter www.nvaccess.org erhältlich ist.

Und wie repariert man ein nicht-barrierefreies PDF?

Die österreichische Antwort darauf: Es kommt drauf an. In erster Linie hängen Vorgehensweise und Aufwand natürlich von den Fehlern ab. Sollte gar keine Tag-Struktur vorhanden sein oder es gar nur ein eingescanntes Bild sein, lässt sich auch daraus ein vollkommen normgerechtes PDF/UA erzeugen – wenngleich natürlich mit mehr „Handarbeit“ als ein entsprechend vorbereitets Dokument. Oft kann dies nachträglich repariert werden, ohne dabei sichtbar (am Design oder Layout) ändern zu müssen, da sehr viel nur in der Tag-Struktur korrigiert werden muss. Sollte es jedoch Probleme mit Kontrasten von Text und grafischen Elementen geben, kann eine Korrektur mitunter gar nicht möglich sein.

Die beste Grundlage ist daher eine Vorbereitung auf die Barrierefreiheit bereits beim Erstellen des Ursprungsdokuments in Word, Powerpoint, Indesign etc. Dann bleibt auch der Aufwand bei der Nachbearbeitung geringer.

Barrierefreie PDFs aus vorhandenen PDFs, Word- oder Indesign-Dokumenten

dacc hat umfangreiche Erfahrung sowohl bei der Neuerstellung von barrierefreien Dokumenten, als auch bei der nachträglichen Bearbeitung von PDFs aus verschiedenen Quellen und in unterschiedlichem Umfang. Dabei richten wir uns nach den Ansprüchen des Kunden und garantieren erfolgreiche Checks nach den Richtlinien PDF/UA und WCAG 2.1.

Barrierefreie CMS-Websites: Contao, WordPress, Joomla etc.

In gleicher Qualität können wir Websites barrierefrei erstellen: Sowohl bereits bei Planung und Konzeption, als auch nachträglich an bestehenden Websites beliebiger Content Management Systeme wie Contao, WordPress, Typo3, Joomla, Drupal etc.

Kontaktiere uns für ein individuelles Angebot ganz nach Bedarf und Herausforderung!